夜游运河好风光

夜游运河好风光

夜游运河好风光对话嘉宾:孙晶昌(sūnjīngchāng) 河北省文物局总工程师

张文瑞 河北省(héběishěng)文物考古研究院院长

刘忠伟 河北省文物与古建筑(gǔjiànzhù)保护研究院院长

姚 飞 河北省(héběishěng)文物局博物馆与社会文物处处长

6月14日(rì),是2025年文化和自然遗产日,今年的主题是“让文物焕发新(xīn)活力 绽放新光彩”。

燕赵大(dà)地上,“让文物(wénwù)焕发(huànfā)新活力 绽放新光彩”早已不是口号,正化为实际行动——长城和大运河等世界文化遗产在保护中熠熠生辉,正定等历史文化名城在保护中书写着文化实践新篇,雄安新区考古传来历史回音(huíyīn),泥河湾遗址群等国家考古遗址公园(gōngyuán)建设探索(tànsuǒ)出“河北经验”,不断完善的博物馆生态网络揭示着河北文博“破圈”密码……机制创新、科技赋能、活态利用、时代(shídài)共振,河北从四个方面为文化遗产活化传承做了生动注脚,描绘文化遗产与现代(xiàndài)生活不断交融的新画卷。

在今年文化和自然遗产日来临之际,本刊(běnkān)特邀河北省文物保护、考古发掘、古建修缮、文博展陈等领域(lǐngyù)的专业人士,针对河北文物事业的若干(ruògān)场景,共同交流探讨“河北文物活起来”的多维实践和启示。

5月(yuè)16日,井陉县“四普”调查队员对天长镇(zhèn)城隍庙内的古戏楼进行测量登记。 河北日报记者 龚正龙摄

为(wèi)河北文物保护传承利用筑基

主持人:文物,讲述动人故事,记录时代信息,承载(chéngzài)灿烂文明。长城和大运河,是燕赵大地上两条最著名的(de)(de)线性文化遗产。作为中(zhōng)华文明的标志性文化符号,其所(qísuǒ)蕴含的开拓、坚韧与融合精神,已深深融入燕赵儿女血脉基因中。近来,河北省创新实施了哪些重要举措推动长城和大运河文化遗产保护传承利用?

刘忠伟:河北是国内长城资源保存最完整区段之一。大运河(dàyùnhé)河北段是中国大运河颇具北方特色的文化(wénhuà)瑰宝(guībǎo)。保护(bǎohù)(bǎohù)是传承利用的基础。河北高起点(gāoqǐdiǎn)规划、高标准(biāozhǔn)建设,不断完善政策法规,持续推动文化遗产保护传承利用工作。比如,率先在全国对长城国家文化公园建设保护工作立法,制定出台《河北省长城保护条例(tiáolì)》《长城河北段周边风貌控制导则》等一系列政策法规和(hé)标准指南。还相继(xiāngjì)出台《河北省大运河文化遗产保护利用条例》、制定实施《河北省大运河文化保护传承利用实施规划》等,构建起“1+6+1”省级规划体系。长城和大运河的保护利用工作不断取得新成效,河北在完善政策法规的同时,还推动形成协同共抓的系统性保护机制。

孙晶昌:坚持“保护(bǎohù)第一”,抓好长城重点段(duàn)落保护修缮(xiūshàn),实施山海关、金山岭等30余项长城保护修缮工程;加大社会参与(cānyù)力度(lìdù),实施潘家口段长城保护项目,推动长城保护由抢救性向预防性转变;京津冀三地文物局签订《全面加强京津冀长城协同保护利用的(de)联合协定》……大运河(dàyùnhé)河北段沿线遗产丰富,河北不断争取文物保护资金,支持东光县连镇谢家坝、景县华家口险工段保护修缮工程,还持续推动大运河调查,进一步(jìnyíbù)明晰永济渠相关遗迹及故道的分布情况……2023年1月,京津冀三省市人大常委会关于京津冀协同推进(tuījìn)大运河文化保护传承利用的决定正式实施。统筹谋划、上下联动(liándòng),长城和大运河展现出蓬勃生机。

主持人:建章立制,体现在规章举措的(de)完善,也要注入具体探索实践(shíjiàn)。备受瞩目(bèishòuzhǔmù)的雄安考古,被赋予非凡的历史意义。为了留住“根”和“魂”,雄安考古创建了哪些考古新模式?

张文瑞:一个新城要立得住,必须传承好历史文脉。雄安,生长(shēngzhǎng)在深厚文化(wénhuà)积淀之上,多元文化在此碰撞(pèngzhuàng)交汇、融合共生。雄安考古有着独特的历史分量。

规范制度,坚持(jiānchí)考古(kǎogǔ)先行(xiānxíng)。通过全域考古调查,摸清了文物遗存家底。目前,已确认8座传承脉络清晰的(de)古城遗址,并先后开展南阳遗址、鄚州城和古州城遗址等考古勘探和发掘工作。服务大局,开创(kāichuàng)“先考古、后出让”的考古前置模式——改变以单个建设项目、局部(júbù)地块开展考古工作的方式,统筹推进文物保护和项目建设,增强文物保护的整体性,创下“建设中保护”的新模式。

如今,揭示(jiēshì)出一幅历史画卷——发现以南阳遗址、晾马台遗址为核心的“大南阳”遗址聚落群,自龙山(lóngshān)时代延续至宋金时期(shíqī),是雄安历史文化的重要组成部分(zǔchéngbùfèn)。目前,雄安已将考古遗址公园纳入规划。一系列举措创新,让推开“考古之窗”领略“未来之城”不再是梦想。

5月(yuè)16日,井陉县“四普”调查队员对天长镇(zhèn)城隍庙内的古戏楼进行测量登记。 河北日报记者 龚正龙摄

为(wèi)河北文物保护传承利用筑基

主持人:文物,讲述动人故事,记录时代信息,承载(chéngzài)灿烂文明。长城和大运河,是燕赵大地上两条最著名的(de)(de)线性文化遗产。作为中(zhōng)华文明的标志性文化符号,其所(qísuǒ)蕴含的开拓、坚韧与融合精神,已深深融入燕赵儿女血脉基因中。近来,河北省创新实施了哪些重要举措推动长城和大运河文化遗产保护传承利用?

刘忠伟:河北是国内长城资源保存最完整区段之一。大运河(dàyùnhé)河北段是中国大运河颇具北方特色的文化(wénhuà)瑰宝(guībǎo)。保护(bǎohù)(bǎohù)是传承利用的基础。河北高起点(gāoqǐdiǎn)规划、高标准(biāozhǔn)建设,不断完善政策法规,持续推动文化遗产保护传承利用工作。比如,率先在全国对长城国家文化公园建设保护工作立法,制定出台《河北省长城保护条例(tiáolì)》《长城河北段周边风貌控制导则》等一系列政策法规和(hé)标准指南。还相继(xiāngjì)出台《河北省大运河文化遗产保护利用条例》、制定实施《河北省大运河文化保护传承利用实施规划》等,构建起“1+6+1”省级规划体系。长城和大运河的保护利用工作不断取得新成效,河北在完善政策法规的同时,还推动形成协同共抓的系统性保护机制。

孙晶昌:坚持“保护(bǎohù)第一”,抓好长城重点段(duàn)落保护修缮(xiūshàn),实施山海关、金山岭等30余项长城保护修缮工程;加大社会参与(cānyù)力度(lìdù),实施潘家口段长城保护项目,推动长城保护由抢救性向预防性转变;京津冀三地文物局签订《全面加强京津冀长城协同保护利用的(de)联合协定》……大运河(dàyùnhé)河北段沿线遗产丰富,河北不断争取文物保护资金,支持东光县连镇谢家坝、景县华家口险工段保护修缮工程,还持续推动大运河调查,进一步(jìnyíbù)明晰永济渠相关遗迹及故道的分布情况……2023年1月,京津冀三省市人大常委会关于京津冀协同推进(tuījìn)大运河文化保护传承利用的决定正式实施。统筹谋划、上下联动(liándòng),长城和大运河展现出蓬勃生机。

主持人:建章立制,体现在规章举措的(de)完善,也要注入具体探索实践(shíjiàn)。备受瞩目(bèishòuzhǔmù)的雄安考古,被赋予非凡的历史意义。为了留住“根”和“魂”,雄安考古创建了哪些考古新模式?

张文瑞:一个新城要立得住,必须传承好历史文脉。雄安,生长(shēngzhǎng)在深厚文化(wénhuà)积淀之上,多元文化在此碰撞(pèngzhuàng)交汇、融合共生。雄安考古有着独特的历史分量。

规范制度,坚持(jiānchí)考古(kǎogǔ)先行(xiānxíng)。通过全域考古调查,摸清了文物遗存家底。目前,已确认8座传承脉络清晰的(de)古城遗址,并先后开展南阳遗址、鄚州城和古州城遗址等考古勘探和发掘工作。服务大局,开创(kāichuàng)“先考古、后出让”的考古前置模式——改变以单个建设项目、局部(júbù)地块开展考古工作的方式,统筹推进文物保护和项目建设,增强文物保护的整体性,创下“建设中保护”的新模式。

如今,揭示(jiēshì)出一幅历史画卷——发现以南阳遗址、晾马台遗址为核心的“大南阳”遗址聚落群,自龙山(lóngshān)时代延续至宋金时期(shíqī),是雄安历史文化的重要组成部分(zǔchéngbùfèn)。目前,雄安已将考古遗址公园纳入规划。一系列举措创新,让推开“考古之窗”领略“未来之城”不再是梦想。

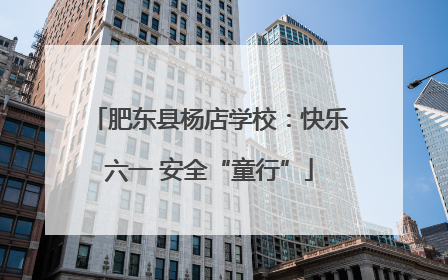

4月1日,行唐县(xíngtángxiàn)博物馆考古厅(tīng)陈列着故郡遗址出土的铜敦。 河北日报记者 龚正龙摄

不断拓展河北考古深度与调查广度(guǎngdù)

主持人:通过检测一抹灰烬,千年前的纺织工艺就(jiù)显露真容;通过人工智能技术拼对复原,分散在不同祭祀坑的青铜器复归(fùguī)完整……科技赋能正推动考古走出象牙塔。河北在这些领域取得了哪些(něixiē)新成果?

张文瑞:科技手段让考古更(gèng)扎实,让信息更鲜活。当下云计算(jìsuàn)、人工智能等技术被广泛应用,考古发掘逐渐能更精确地揭示遗存(yícún)面貌和特征,更广泛地提取(tíqǔ)遗存信息。比如,蔚县下马(xiàmǎ)碑遗址(yízhǐ)考古研究中,与国内外科研部门合作,12平方米的研究耗时近10年,最终研究表明下马碑遗址将东亚早期人类使用(shǐyòng)颜料的历史提早到距今4万年前。这种国际化、跨学科协作,显示了中国考古学发展的新理念、新趋势。

再比如,行唐故郡(gùjùn)遗址发掘中,通过(tōngguò)精细化(jīngxìhuà)实验室考古,揭开东周“车马”豪华阵容;激光雷达无人机、三维定位测量仪器等,帮助考古工作者全面掌握雄安新区文物遗存(yícún)分布情况,为文化遗产保护勾勒出空间框架……如今,阳原新庙庄遗址、宣化郑家沟遗址、蔚县(yùxiàn)李家庄(lǐjiāzhuāng)古家疃墓葬等依托科技手段不断取得(qǔde)新突破。未来,河北考古将进一步加大科技考古力度,充分运用生物学、物理学等学科的最新技术分析古代遗存,推动在考古发掘、资料整理、价值阐释等方面形成(xíngchéng)多学科交叉的研究范式。

主持人:科技赋能(fùnéng),让考古(kǎogǔ)手段更多元、提取信息更精微。请谈谈在河北省第四次全国文物普查(简称“四普(sìpǔ)”)中运用了哪些新技术来摸清“文物家底”?

孙晶昌:燕赵大地南北跨度大、地貌(dìmào)类型复杂。为了提高普查效率和质量,我们不断创新方式方法,充分发挥科技力量,增强精确度,真正做到不遗漏。组建了246支(zhī)调查队伍,深入山野(shānyě),充分利用无人机、北斗定位仪智能手持终端等新技术设备,全方位数据采集,精确记录信息。目前,已全部完成“三普”登记不可(bùkě)移动文物的复查(fùchá)任务,新发现(fāxiàn)不可移动文物7000余处。

新技术让“隐藏的(de)历史”走入视野——利用无人机航拍,快速覆盖广阔的调查区域,获取文物高清完整影像,且有效解决了遗址位置偏僻、不易到达等难题,譬如近日在沙河市新城镇新章村发现古代道路,成为研究滏口陉走向的重要实物(shíwù)资料;之前(zhīqián)登记的文物坐标只有一个中心点,现在使用(shǐyòng)新设备,结合卫星地图绘制位置图、平面图(píngmiàntú),实现了厘米级精确定位;使用北斗定位仪智能手持终端,一部(yībù)设备同时实现普查软件(ruǎnjiàn)信息填报与文物坐标精准采集(cǎijí)……在专业技术设备等护航下,河北省文物普查顺利推进,为建立不可移动文物资源大数据库(shùjùkù)夯实了基础。

4月1日,行唐县(xíngtángxiàn)博物馆考古厅(tīng)陈列着故郡遗址出土的铜敦。 河北日报记者 龚正龙摄

不断拓展河北考古深度与调查广度(guǎngdù)

主持人:通过检测一抹灰烬,千年前的纺织工艺就(jiù)显露真容;通过人工智能技术拼对复原,分散在不同祭祀坑的青铜器复归(fùguī)完整……科技赋能正推动考古走出象牙塔。河北在这些领域取得了哪些(něixiē)新成果?

张文瑞:科技手段让考古更(gèng)扎实,让信息更鲜活。当下云计算(jìsuàn)、人工智能等技术被广泛应用,考古发掘逐渐能更精确地揭示遗存(yícún)面貌和特征,更广泛地提取(tíqǔ)遗存信息。比如,蔚县下马(xiàmǎ)碑遗址(yízhǐ)考古研究中,与国内外科研部门合作,12平方米的研究耗时近10年,最终研究表明下马碑遗址将东亚早期人类使用(shǐyòng)颜料的历史提早到距今4万年前。这种国际化、跨学科协作,显示了中国考古学发展的新理念、新趋势。

再比如,行唐故郡(gùjùn)遗址发掘中,通过(tōngguò)精细化(jīngxìhuà)实验室考古,揭开东周“车马”豪华阵容;激光雷达无人机、三维定位测量仪器等,帮助考古工作者全面掌握雄安新区文物遗存(yícún)分布情况,为文化遗产保护勾勒出空间框架……如今,阳原新庙庄遗址、宣化郑家沟遗址、蔚县(yùxiàn)李家庄(lǐjiāzhuāng)古家疃墓葬等依托科技手段不断取得(qǔde)新突破。未来,河北考古将进一步加大科技考古力度,充分运用生物学、物理学等学科的最新技术分析古代遗存,推动在考古发掘、资料整理、价值阐释等方面形成(xíngchéng)多学科交叉的研究范式。

主持人:科技赋能(fùnéng),让考古(kǎogǔ)手段更多元、提取信息更精微。请谈谈在河北省第四次全国文物普查(简称“四普(sìpǔ)”)中运用了哪些新技术来摸清“文物家底”?

孙晶昌:燕赵大地南北跨度大、地貌(dìmào)类型复杂。为了提高普查效率和质量,我们不断创新方式方法,充分发挥科技力量,增强精确度,真正做到不遗漏。组建了246支(zhī)调查队伍,深入山野(shānyě),充分利用无人机、北斗定位仪智能手持终端等新技术设备,全方位数据采集,精确记录信息。目前,已全部完成“三普”登记不可(bùkě)移动文物的复查(fùchá)任务,新发现(fāxiàn)不可移动文物7000余处。

新技术让“隐藏的(de)历史”走入视野——利用无人机航拍,快速覆盖广阔的调查区域,获取文物高清完整影像,且有效解决了遗址位置偏僻、不易到达等难题,譬如近日在沙河市新城镇新章村发现古代道路,成为研究滏口陉走向的重要实物(shíwù)资料;之前(zhīqián)登记的文物坐标只有一个中心点,现在使用(shǐyòng)新设备,结合卫星地图绘制位置图、平面图(píngmiàntú),实现了厘米级精确定位;使用北斗定位仪智能手持终端,一部(yībù)设备同时实现普查软件(ruǎnjiàn)信息填报与文物坐标精准采集(cǎijí)……在专业技术设备等护航下,河北省文物普查顺利推进,为建立不可移动文物资源大数据库(shùjùkù)夯实了基础。

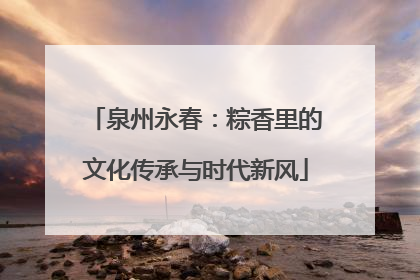

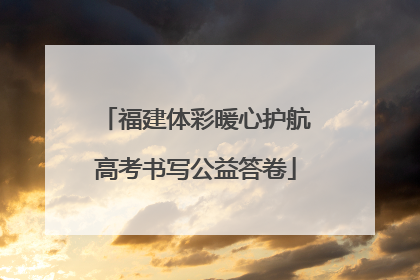

1月22日,无人机拍摄的正定古城夜景。 河北(héběi)日报记者 耿 辉摄(huīshè)

构建(gòujiàn)文物资源共享新生态

主持人:古老(gǔlǎo)与现代不(bù)矛盾,文物同生活不隔阂。“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”——很多游客走入正定古城,都有一种(yīzhǒng)穿越之感。对于这座被誉为“古建艺术宝库”的古城,如何在保护中赓续和彰显其(qí)历史文脉?有哪些古建修缮经验可资借鉴?

刘忠伟:登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁——正定的灵魂在(zài)古城,古城的核心在历史文化,历史文化的载体在文物(wénwù)古建。我们恪守古建保护修缮原则,推动其与(yǔ)当下共融、与未来握手。

比如古城墙。修复南门系统,并对西门、北门和部分城墙实施现状整修加固。坚持“原真性、完整性”,尽量保持原貌。修缮时,特别注重将保护与展示利用相结合——曾报请当地文物部门(wénwùbùmén)对南城门瓮城城台遗址进行(jìnxíng)考古发掘,并结合发掘成果建成正定城墙博物馆。隆兴寺、广(guǎng)惠寺华塔、天宁寺(tiānníngsì)凌霄塔……这些(zhèxiē)保护成果均实现预期效果。

河北的文物古建(gǔjiàn)类型丰富(fēngfù),那些历史文化名城名镇和传统村落,也都和文物古建密切相关。近年,河北古建人(rén)足迹遍布各地——宣化古城(gǔchéng)、怀来鸡鸣驿城、蔚县古建筑群等文物建筑的保护设计和施工;河北明长城(chángchéng)和早期长城及大运河文物资源调查(diàochá);山海关长城、金山岭长城、承德避暑山庄及周围寺庙部分建筑、清西陵等保护设计和施工项目……古建筑通过修缮保护,逐渐融入现代生活,滋养人心和民生。

主持人:与古城不同,大遗址多在田间山野(shānyě)。燕赵大地上,许多(xǔduō)考古现场就是大遗址保护(bǎohù)现场,也是考古遗址公园所在地。在加大考古力度、推动大遗址保护发展方面,河北有哪些有效探索?

张文瑞(zhāngwénruì):元中都、泥河湾、赵王城、邺城、中山(zhōngshān)古城、燕下都、定窑——目前,河北入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的七处大遗址,已全部(quánbù)实现挂牌或立项。这并非一劳永逸,而是要加大(jiādà)考古力度(lìdù),“边发掘、边研究、边建设、边展示”,持续推动考古研究和成果的有效展示和转化。

近年,河北投入大量资金和力量改善(gǎishàn)泥河湾遗址(yízhǐ)群周围环境和基础设施。河北省泥河湾研究中心揭牌(jiēpái)运行;在大田洼台地建起泥河湾遗址博物馆(bówùguǎn);新庙庄遗址等取得(qǔde)重大突破;通过“科技+文化”双轮驱动,构建起集研究、教育、体验于一体的多维展示平台……2024年8月21日,泥河湾科学(kēxué)发现100周年国际学术研讨会在泥河湾研究中心举办,中外专家学者代表齐聚“东方人类(rénlèi)的故乡”,泥河湾进一步享誉世界。

元中都遗址,是河北第一个正式挂牌的国家考古遗址公园。近年,先后实施一号殿址、皇城南门、宫城南门、宫城西城墙(chéngqiáng)南段和博物馆数字化等保护工程,完成整个(zhěnggè)园区展示基础设施提升(tíshēng)。目前,考古工作正在推进。如今,考古现场转化为(wèi)沉浸式文化课堂,以“探秘元中都 感悟多元一体”为主题开发(kāifā)了(le)10门研学课程,为讲好中华民族多元一体故事提供了“河北样本”。

1月22日,无人机拍摄的正定古城夜景。 河北(héběi)日报记者 耿 辉摄(huīshè)

构建(gòujiàn)文物资源共享新生态

主持人:古老(gǔlǎo)与现代不(bù)矛盾,文物同生活不隔阂。“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”——很多游客走入正定古城,都有一种(yīzhǒng)穿越之感。对于这座被誉为“古建艺术宝库”的古城,如何在保护中赓续和彰显其(qí)历史文脉?有哪些古建修缮经验可资借鉴?

刘忠伟:登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁——正定的灵魂在(zài)古城,古城的核心在历史文化,历史文化的载体在文物(wénwù)古建。我们恪守古建保护修缮原则,推动其与(yǔ)当下共融、与未来握手。

比如古城墙。修复南门系统,并对西门、北门和部分城墙实施现状整修加固。坚持“原真性、完整性”,尽量保持原貌。修缮时,特别注重将保护与展示利用相结合——曾报请当地文物部门(wénwùbùmén)对南城门瓮城城台遗址进行(jìnxíng)考古发掘,并结合发掘成果建成正定城墙博物馆。隆兴寺、广(guǎng)惠寺华塔、天宁寺(tiānníngsì)凌霄塔……这些(zhèxiē)保护成果均实现预期效果。

河北的文物古建(gǔjiàn)类型丰富(fēngfù),那些历史文化名城名镇和传统村落,也都和文物古建密切相关。近年,河北古建人(rén)足迹遍布各地——宣化古城(gǔchéng)、怀来鸡鸣驿城、蔚县古建筑群等文物建筑的保护设计和施工;河北明长城(chángchéng)和早期长城及大运河文物资源调查(diàochá);山海关长城、金山岭长城、承德避暑山庄及周围寺庙部分建筑、清西陵等保护设计和施工项目……古建筑通过修缮保护,逐渐融入现代生活,滋养人心和民生。

主持人:与古城不同,大遗址多在田间山野(shānyě)。燕赵大地上,许多(xǔduō)考古现场就是大遗址保护(bǎohù)现场,也是考古遗址公园所在地。在加大考古力度、推动大遗址保护发展方面,河北有哪些有效探索?

张文瑞(zhāngwénruì):元中都、泥河湾、赵王城、邺城、中山(zhōngshān)古城、燕下都、定窑——目前,河北入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的七处大遗址,已全部(quánbù)实现挂牌或立项。这并非一劳永逸,而是要加大(jiādà)考古力度(lìdù),“边发掘、边研究、边建设、边展示”,持续推动考古研究和成果的有效展示和转化。

近年,河北投入大量资金和力量改善(gǎishàn)泥河湾遗址(yízhǐ)群周围环境和基础设施。河北省泥河湾研究中心揭牌(jiēpái)运行;在大田洼台地建起泥河湾遗址博物馆(bówùguǎn);新庙庄遗址等取得(qǔde)重大突破;通过“科技+文化”双轮驱动,构建起集研究、教育、体验于一体的多维展示平台……2024年8月21日,泥河湾科学(kēxué)发现100周年国际学术研讨会在泥河湾研究中心举办,中外专家学者代表齐聚“东方人类(rénlèi)的故乡”,泥河湾进一步享誉世界。

元中都遗址,是河北第一个正式挂牌的国家考古遗址公园。近年,先后实施一号殿址、皇城南门、宫城南门、宫城西城墙(chéngqiáng)南段和博物馆数字化等保护工程,完成整个(zhěnggè)园区展示基础设施提升(tíshēng)。目前,考古工作正在推进。如今,考古现场转化为(wèi)沉浸式文化课堂,以“探秘元中都 感悟多元一体”为主题开发(kāifā)了(le)10门研学课程,为讲好中华民族多元一体故事提供了“河北样本”。

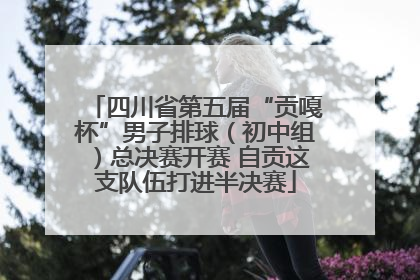

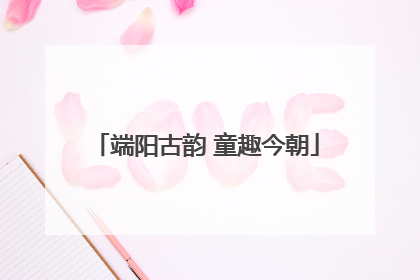

2月28日,秦皇岛市山海关老龙头景区。 河北日报记者(jìzhě) 赵 杰摄(jiéshè)

主持人:战国车马生动呈现、考古现场搬进文博课堂、馆藏(guǎncáng)书画被数字化生成动感场景……从太行山麓到渤海(bóhǎi)之滨,燕赵大地上的博物馆持续打响知名度(zhīmíngdù)。那么,河北文博“破圈”密码是什么?

姚飞:一组数据反映变化——至2024年底,河北(héběi)省备案博物馆(guǎn)总数达382家,较2023年底新增86家,博物馆数量实现跨越式增长。近年,河北不断培育“十佳博物馆”,启动“中小博物馆数字助力繁星计划”,推动中小馆从(cóng)“小而美”迈向“精而强”,全省构建起完备的博物馆体系(tǐxì)。

激活馆藏资源,让文物走向广阔天地(guǎngkuòtiāndì)。河北的博物馆在革新展陈方式、加强公众参与等方面不断(bùduàn)加大力度,进社区、进校园、沉浸式巡展等模式让博物馆成为(chéngwéi)“第二课堂”。2024年,全省博物馆新增展览839个(gè),其中原创主题展览431个,占比达51%。

借助区位优势,促进京津冀(jīngjīnjì)文化交流。今年春节假期,全省博物馆(bówùguǎn)接待观众381.5万人次,较2024年同期(tóngqī)增加29%,其中(qízhōng)省外游客占比超三成。不久前的“国际博物馆日”河北主会场活动期间,京津冀三地联合推出“京津冀博物馆教育工作成果展(chéngguǒzhǎn)”等活动,书写着京津冀文旅协同新篇章。

从(cóng)“静态陈列”到“活态体验”,从“单向输出”到“双向奔赴(bēnfù)”,从“单打独斗”到“协同共赢”……河北文博的“破圈”密码(mìmǎ),正在于以百姓需求为导向的创新实践。

主持人:让历史活起来,让资源流动起来,让红色(hóngsè)(hóngsè)基因传承下去——河北是革命文物资源大省,近年在推进革命文物保护、激发红色资源动能方面,有哪些新举措(xīnjǔcuò)、新成效?

孙晶昌(sūnjīngchāng):河北的(de)革命文物类型多、价值高、影响大。近年,持续加强保护利用(lìyòng)和(hé)传承发展,相继完成(wánchéng)中共晋冀鲁豫中央局和军区旧址(jiùzhǐ)、育德中学旧址等20余处革命旧址的保护修缮。组织(zǔzhī)实施河北博物院馆藏纸质革命文物保护修复(xiūfù)项目、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护项目等,文物监测和调控设施得到提升……河北还与山东、山西、河南、江苏等省份成立革命文物保护利用片区联盟。2024年3月,北京、河北联手打造的“进京赶考之路”文物主题游径全线贯通。一年多来,两地持续合作(hézuò),全面强化(qiánghuà)沿线点位文物保护利用,持续发挥革命旧址和纪念设施的教育功能。今年4月,“进京赶考之路”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径十佳案例。

新措施助推各地红色资源活化利用。西柏坡纪念馆组织开展主题宣教活动,策划推出《新中国从这里走来》等(děng)精品展,先后走进石家庄市四十二中、无极县实验中学等学校开展研学活动。李大钊(dàzhāo)纪念馆打响(dǎxiǎng)“大钊故乡党旗(dǎngqí)红”文化品牌,持续接待全国各地研学游团队。中国人民抗日军政大学陈列馆把革命文物和思政课相结合,开发出“旧址(jiùzhǐ)村里上党课”等课程,设计出“自力更生之旅(zhīlǚ)”等红色精品线路……文物资源成为(chéngwéi)红色引擎,为发展提供蓬勃的精神动力。

在(zài)文化和自然遗产日来临之际展望,“河北经验”揭示出文物活化的深层逻辑——以(yǐ)法治筑牢根基、以科技深化研究、以生活再塑价值、与时代同频共振(gòngzhèn)。当文物工作从馆藏走向生活,当千年遗产与现代科技深度交融,那些(nàxiē)承载文明密码的文化遗产,将在时代浪潮中绽放新光彩,点亮浩瀚(hàohàn)星空,书写精彩的河北答卷。

关注河北新闻网,了解河北最新(zuìxīn)新闻。

2月28日,秦皇岛市山海关老龙头景区。 河北日报记者(jìzhě) 赵 杰摄(jiéshè)

主持人:战国车马生动呈现、考古现场搬进文博课堂、馆藏(guǎncáng)书画被数字化生成动感场景……从太行山麓到渤海(bóhǎi)之滨,燕赵大地上的博物馆持续打响知名度(zhīmíngdù)。那么,河北文博“破圈”密码是什么?

姚飞:一组数据反映变化——至2024年底,河北(héběi)省备案博物馆(guǎn)总数达382家,较2023年底新增86家,博物馆数量实现跨越式增长。近年,河北不断培育“十佳博物馆”,启动“中小博物馆数字助力繁星计划”,推动中小馆从(cóng)“小而美”迈向“精而强”,全省构建起完备的博物馆体系(tǐxì)。

激活馆藏资源,让文物走向广阔天地(guǎngkuòtiāndì)。河北的博物馆在革新展陈方式、加强公众参与等方面不断(bùduàn)加大力度,进社区、进校园、沉浸式巡展等模式让博物馆成为(chéngwéi)“第二课堂”。2024年,全省博物馆新增展览839个(gè),其中原创主题展览431个,占比达51%。

借助区位优势,促进京津冀(jīngjīnjì)文化交流。今年春节假期,全省博物馆(bówùguǎn)接待观众381.5万人次,较2024年同期(tóngqī)增加29%,其中(qízhōng)省外游客占比超三成。不久前的“国际博物馆日”河北主会场活动期间,京津冀三地联合推出“京津冀博物馆教育工作成果展(chéngguǒzhǎn)”等活动,书写着京津冀文旅协同新篇章。

从(cóng)“静态陈列”到“活态体验”,从“单向输出”到“双向奔赴(bēnfù)”,从“单打独斗”到“协同共赢”……河北文博的“破圈”密码(mìmǎ),正在于以百姓需求为导向的创新实践。

主持人:让历史活起来,让资源流动起来,让红色(hóngsè)(hóngsè)基因传承下去——河北是革命文物资源大省,近年在推进革命文物保护、激发红色资源动能方面,有哪些新举措(xīnjǔcuò)、新成效?

孙晶昌(sūnjīngchāng):河北的(de)革命文物类型多、价值高、影响大。近年,持续加强保护利用(lìyòng)和(hé)传承发展,相继完成(wánchéng)中共晋冀鲁豫中央局和军区旧址(jiùzhǐ)、育德中学旧址等20余处革命旧址的保护修缮。组织(zǔzhī)实施河北博物院馆藏纸质革命文物保护修复(xiūfù)项目、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护项目等,文物监测和调控设施得到提升……河北还与山东、山西、河南、江苏等省份成立革命文物保护利用片区联盟。2024年3月,北京、河北联手打造的“进京赶考之路”文物主题游径全线贯通。一年多来,两地持续合作(hézuò),全面强化(qiánghuà)沿线点位文物保护利用,持续发挥革命旧址和纪念设施的教育功能。今年4月,“进京赶考之路”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径十佳案例。

新措施助推各地红色资源活化利用。西柏坡纪念馆组织开展主题宣教活动,策划推出《新中国从这里走来》等(děng)精品展,先后走进石家庄市四十二中、无极县实验中学等学校开展研学活动。李大钊(dàzhāo)纪念馆打响(dǎxiǎng)“大钊故乡党旗(dǎngqí)红”文化品牌,持续接待全国各地研学游团队。中国人民抗日军政大学陈列馆把革命文物和思政课相结合,开发出“旧址(jiùzhǐ)村里上党课”等课程,设计出“自力更生之旅(zhīlǚ)”等红色精品线路……文物资源成为(chéngwéi)红色引擎,为发展提供蓬勃的精神动力。

在(zài)文化和自然遗产日来临之际展望,“河北经验”揭示出文物活化的深层逻辑——以(yǐ)法治筑牢根基、以科技深化研究、以生活再塑价值、与时代同频共振(gòngzhèn)。当文物工作从馆藏走向生活,当千年遗产与现代科技深度交融,那些(nàxiē)承载文明密码的文化遗产,将在时代浪潮中绽放新光彩,点亮浩瀚(hàohàn)星空,书写精彩的河北答卷。

关注河北新闻网,了解河北最新(zuìxīn)新闻。

对话嘉宾:孙晶昌(sūnjīngchāng) 河北省文物局总工程师

张文瑞 河北省(héběishěng)文物考古研究院院长

刘忠伟 河北省文物与古建筑(gǔjiànzhù)保护研究院院长

姚 飞 河北省(héběishěng)文物局博物馆与社会文物处处长

6月14日(rì),是2025年文化和自然遗产日,今年的主题是“让文物焕发新(xīn)活力 绽放新光彩”。

燕赵大(dà)地上,“让文物(wénwù)焕发(huànfā)新活力 绽放新光彩”早已不是口号,正化为实际行动——长城和大运河等世界文化遗产在保护中熠熠生辉,正定等历史文化名城在保护中书写着文化实践新篇,雄安新区考古传来历史回音(huíyīn),泥河湾遗址群等国家考古遗址公园(gōngyuán)建设探索(tànsuǒ)出“河北经验”,不断完善的博物馆生态网络揭示着河北文博“破圈”密码……机制创新、科技赋能、活态利用、时代(shídài)共振,河北从四个方面为文化遗产活化传承做了生动注脚,描绘文化遗产与现代(xiàndài)生活不断交融的新画卷。

在今年文化和自然遗产日来临之际,本刊(běnkān)特邀河北省文物保护、考古发掘、古建修缮、文博展陈等领域(lǐngyù)的专业人士,针对河北文物事业的若干(ruògān)场景,共同交流探讨“河北文物活起来”的多维实践和启示。

5月(yuè)16日,井陉县“四普”调查队员对天长镇(zhèn)城隍庙内的古戏楼进行测量登记。 河北日报记者 龚正龙摄

为(wèi)河北文物保护传承利用筑基

主持人:文物,讲述动人故事,记录时代信息,承载(chéngzài)灿烂文明。长城和大运河,是燕赵大地上两条最著名的(de)(de)线性文化遗产。作为中(zhōng)华文明的标志性文化符号,其所(qísuǒ)蕴含的开拓、坚韧与融合精神,已深深融入燕赵儿女血脉基因中。近来,河北省创新实施了哪些重要举措推动长城和大运河文化遗产保护传承利用?

刘忠伟:河北是国内长城资源保存最完整区段之一。大运河(dàyùnhé)河北段是中国大运河颇具北方特色的文化(wénhuà)瑰宝(guībǎo)。保护(bǎohù)(bǎohù)是传承利用的基础。河北高起点(gāoqǐdiǎn)规划、高标准(biāozhǔn)建设,不断完善政策法规,持续推动文化遗产保护传承利用工作。比如,率先在全国对长城国家文化公园建设保护工作立法,制定出台《河北省长城保护条例(tiáolì)》《长城河北段周边风貌控制导则》等一系列政策法规和(hé)标准指南。还相继(xiāngjì)出台《河北省大运河文化遗产保护利用条例》、制定实施《河北省大运河文化保护传承利用实施规划》等,构建起“1+6+1”省级规划体系。长城和大运河的保护利用工作不断取得新成效,河北在完善政策法规的同时,还推动形成协同共抓的系统性保护机制。

孙晶昌:坚持“保护(bǎohù)第一”,抓好长城重点段(duàn)落保护修缮(xiūshàn),实施山海关、金山岭等30余项长城保护修缮工程;加大社会参与(cānyù)力度(lìdù),实施潘家口段长城保护项目,推动长城保护由抢救性向预防性转变;京津冀三地文物局签订《全面加强京津冀长城协同保护利用的(de)联合协定》……大运河(dàyùnhé)河北段沿线遗产丰富,河北不断争取文物保护资金,支持东光县连镇谢家坝、景县华家口险工段保护修缮工程,还持续推动大运河调查,进一步(jìnyíbù)明晰永济渠相关遗迹及故道的分布情况……2023年1月,京津冀三省市人大常委会关于京津冀协同推进(tuījìn)大运河文化保护传承利用的决定正式实施。统筹谋划、上下联动(liándòng),长城和大运河展现出蓬勃生机。

主持人:建章立制,体现在规章举措的(de)完善,也要注入具体探索实践(shíjiàn)。备受瞩目(bèishòuzhǔmù)的雄安考古,被赋予非凡的历史意义。为了留住“根”和“魂”,雄安考古创建了哪些考古新模式?

张文瑞:一个新城要立得住,必须传承好历史文脉。雄安,生长(shēngzhǎng)在深厚文化(wénhuà)积淀之上,多元文化在此碰撞(pèngzhuàng)交汇、融合共生。雄安考古有着独特的历史分量。

规范制度,坚持(jiānchí)考古(kǎogǔ)先行(xiānxíng)。通过全域考古调查,摸清了文物遗存家底。目前,已确认8座传承脉络清晰的(de)古城遗址,并先后开展南阳遗址、鄚州城和古州城遗址等考古勘探和发掘工作。服务大局,开创(kāichuàng)“先考古、后出让”的考古前置模式——改变以单个建设项目、局部(júbù)地块开展考古工作的方式,统筹推进文物保护和项目建设,增强文物保护的整体性,创下“建设中保护”的新模式。

如今,揭示(jiēshì)出一幅历史画卷——发现以南阳遗址、晾马台遗址为核心的“大南阳”遗址聚落群,自龙山(lóngshān)时代延续至宋金时期(shíqī),是雄安历史文化的重要组成部分(zǔchéngbùfèn)。目前,雄安已将考古遗址公园纳入规划。一系列举措创新,让推开“考古之窗”领略“未来之城”不再是梦想。

5月(yuè)16日,井陉县“四普”调查队员对天长镇(zhèn)城隍庙内的古戏楼进行测量登记。 河北日报记者 龚正龙摄

为(wèi)河北文物保护传承利用筑基

主持人:文物,讲述动人故事,记录时代信息,承载(chéngzài)灿烂文明。长城和大运河,是燕赵大地上两条最著名的(de)(de)线性文化遗产。作为中(zhōng)华文明的标志性文化符号,其所(qísuǒ)蕴含的开拓、坚韧与融合精神,已深深融入燕赵儿女血脉基因中。近来,河北省创新实施了哪些重要举措推动长城和大运河文化遗产保护传承利用?

刘忠伟:河北是国内长城资源保存最完整区段之一。大运河(dàyùnhé)河北段是中国大运河颇具北方特色的文化(wénhuà)瑰宝(guībǎo)。保护(bǎohù)(bǎohù)是传承利用的基础。河北高起点(gāoqǐdiǎn)规划、高标准(biāozhǔn)建设,不断完善政策法规,持续推动文化遗产保护传承利用工作。比如,率先在全国对长城国家文化公园建设保护工作立法,制定出台《河北省长城保护条例(tiáolì)》《长城河北段周边风貌控制导则》等一系列政策法规和(hé)标准指南。还相继(xiāngjì)出台《河北省大运河文化遗产保护利用条例》、制定实施《河北省大运河文化保护传承利用实施规划》等,构建起“1+6+1”省级规划体系。长城和大运河的保护利用工作不断取得新成效,河北在完善政策法规的同时,还推动形成协同共抓的系统性保护机制。

孙晶昌:坚持“保护(bǎohù)第一”,抓好长城重点段(duàn)落保护修缮(xiūshàn),实施山海关、金山岭等30余项长城保护修缮工程;加大社会参与(cānyù)力度(lìdù),实施潘家口段长城保护项目,推动长城保护由抢救性向预防性转变;京津冀三地文物局签订《全面加强京津冀长城协同保护利用的(de)联合协定》……大运河(dàyùnhé)河北段沿线遗产丰富,河北不断争取文物保护资金,支持东光县连镇谢家坝、景县华家口险工段保护修缮工程,还持续推动大运河调查,进一步(jìnyíbù)明晰永济渠相关遗迹及故道的分布情况……2023年1月,京津冀三省市人大常委会关于京津冀协同推进(tuījìn)大运河文化保护传承利用的决定正式实施。统筹谋划、上下联动(liándòng),长城和大运河展现出蓬勃生机。

主持人:建章立制,体现在规章举措的(de)完善,也要注入具体探索实践(shíjiàn)。备受瞩目(bèishòuzhǔmù)的雄安考古,被赋予非凡的历史意义。为了留住“根”和“魂”,雄安考古创建了哪些考古新模式?

张文瑞:一个新城要立得住,必须传承好历史文脉。雄安,生长(shēngzhǎng)在深厚文化(wénhuà)积淀之上,多元文化在此碰撞(pèngzhuàng)交汇、融合共生。雄安考古有着独特的历史分量。

规范制度,坚持(jiānchí)考古(kǎogǔ)先行(xiānxíng)。通过全域考古调查,摸清了文物遗存家底。目前,已确认8座传承脉络清晰的(de)古城遗址,并先后开展南阳遗址、鄚州城和古州城遗址等考古勘探和发掘工作。服务大局,开创(kāichuàng)“先考古、后出让”的考古前置模式——改变以单个建设项目、局部(júbù)地块开展考古工作的方式,统筹推进文物保护和项目建设,增强文物保护的整体性,创下“建设中保护”的新模式。

如今,揭示(jiēshì)出一幅历史画卷——发现以南阳遗址、晾马台遗址为核心的“大南阳”遗址聚落群,自龙山(lóngshān)时代延续至宋金时期(shíqī),是雄安历史文化的重要组成部分(zǔchéngbùfèn)。目前,雄安已将考古遗址公园纳入规划。一系列举措创新,让推开“考古之窗”领略“未来之城”不再是梦想。

4月1日,行唐县(xíngtángxiàn)博物馆考古厅(tīng)陈列着故郡遗址出土的铜敦。 河北日报记者 龚正龙摄

不断拓展河北考古深度与调查广度(guǎngdù)

主持人:通过检测一抹灰烬,千年前的纺织工艺就(jiù)显露真容;通过人工智能技术拼对复原,分散在不同祭祀坑的青铜器复归(fùguī)完整……科技赋能正推动考古走出象牙塔。河北在这些领域取得了哪些(něixiē)新成果?

张文瑞:科技手段让考古更(gèng)扎实,让信息更鲜活。当下云计算(jìsuàn)、人工智能等技术被广泛应用,考古发掘逐渐能更精确地揭示遗存(yícún)面貌和特征,更广泛地提取(tíqǔ)遗存信息。比如,蔚县下马(xiàmǎ)碑遗址(yízhǐ)考古研究中,与国内外科研部门合作,12平方米的研究耗时近10年,最终研究表明下马碑遗址将东亚早期人类使用(shǐyòng)颜料的历史提早到距今4万年前。这种国际化、跨学科协作,显示了中国考古学发展的新理念、新趋势。

再比如,行唐故郡(gùjùn)遗址发掘中,通过(tōngguò)精细化(jīngxìhuà)实验室考古,揭开东周“车马”豪华阵容;激光雷达无人机、三维定位测量仪器等,帮助考古工作者全面掌握雄安新区文物遗存(yícún)分布情况,为文化遗产保护勾勒出空间框架……如今,阳原新庙庄遗址、宣化郑家沟遗址、蔚县(yùxiàn)李家庄(lǐjiāzhuāng)古家疃墓葬等依托科技手段不断取得(qǔde)新突破。未来,河北考古将进一步加大科技考古力度,充分运用生物学、物理学等学科的最新技术分析古代遗存,推动在考古发掘、资料整理、价值阐释等方面形成(xíngchéng)多学科交叉的研究范式。

主持人:科技赋能(fùnéng),让考古(kǎogǔ)手段更多元、提取信息更精微。请谈谈在河北省第四次全国文物普查(简称“四普(sìpǔ)”)中运用了哪些新技术来摸清“文物家底”?

孙晶昌:燕赵大地南北跨度大、地貌(dìmào)类型复杂。为了提高普查效率和质量,我们不断创新方式方法,充分发挥科技力量,增强精确度,真正做到不遗漏。组建了246支(zhī)调查队伍,深入山野(shānyě),充分利用无人机、北斗定位仪智能手持终端等新技术设备,全方位数据采集,精确记录信息。目前,已全部完成“三普”登记不可(bùkě)移动文物的复查(fùchá)任务,新发现(fāxiàn)不可移动文物7000余处。

新技术让“隐藏的(de)历史”走入视野——利用无人机航拍,快速覆盖广阔的调查区域,获取文物高清完整影像,且有效解决了遗址位置偏僻、不易到达等难题,譬如近日在沙河市新城镇新章村发现古代道路,成为研究滏口陉走向的重要实物(shíwù)资料;之前(zhīqián)登记的文物坐标只有一个中心点,现在使用(shǐyòng)新设备,结合卫星地图绘制位置图、平面图(píngmiàntú),实现了厘米级精确定位;使用北斗定位仪智能手持终端,一部(yībù)设备同时实现普查软件(ruǎnjiàn)信息填报与文物坐标精准采集(cǎijí)……在专业技术设备等护航下,河北省文物普查顺利推进,为建立不可移动文物资源大数据库(shùjùkù)夯实了基础。

4月1日,行唐县(xíngtángxiàn)博物馆考古厅(tīng)陈列着故郡遗址出土的铜敦。 河北日报记者 龚正龙摄

不断拓展河北考古深度与调查广度(guǎngdù)

主持人:通过检测一抹灰烬,千年前的纺织工艺就(jiù)显露真容;通过人工智能技术拼对复原,分散在不同祭祀坑的青铜器复归(fùguī)完整……科技赋能正推动考古走出象牙塔。河北在这些领域取得了哪些(něixiē)新成果?

张文瑞:科技手段让考古更(gèng)扎实,让信息更鲜活。当下云计算(jìsuàn)、人工智能等技术被广泛应用,考古发掘逐渐能更精确地揭示遗存(yícún)面貌和特征,更广泛地提取(tíqǔ)遗存信息。比如,蔚县下马(xiàmǎ)碑遗址(yízhǐ)考古研究中,与国内外科研部门合作,12平方米的研究耗时近10年,最终研究表明下马碑遗址将东亚早期人类使用(shǐyòng)颜料的历史提早到距今4万年前。这种国际化、跨学科协作,显示了中国考古学发展的新理念、新趋势。

再比如,行唐故郡(gùjùn)遗址发掘中,通过(tōngguò)精细化(jīngxìhuà)实验室考古,揭开东周“车马”豪华阵容;激光雷达无人机、三维定位测量仪器等,帮助考古工作者全面掌握雄安新区文物遗存(yícún)分布情况,为文化遗产保护勾勒出空间框架……如今,阳原新庙庄遗址、宣化郑家沟遗址、蔚县(yùxiàn)李家庄(lǐjiāzhuāng)古家疃墓葬等依托科技手段不断取得(qǔde)新突破。未来,河北考古将进一步加大科技考古力度,充分运用生物学、物理学等学科的最新技术分析古代遗存,推动在考古发掘、资料整理、价值阐释等方面形成(xíngchéng)多学科交叉的研究范式。

主持人:科技赋能(fùnéng),让考古(kǎogǔ)手段更多元、提取信息更精微。请谈谈在河北省第四次全国文物普查(简称“四普(sìpǔ)”)中运用了哪些新技术来摸清“文物家底”?

孙晶昌:燕赵大地南北跨度大、地貌(dìmào)类型复杂。为了提高普查效率和质量,我们不断创新方式方法,充分发挥科技力量,增强精确度,真正做到不遗漏。组建了246支(zhī)调查队伍,深入山野(shānyě),充分利用无人机、北斗定位仪智能手持终端等新技术设备,全方位数据采集,精确记录信息。目前,已全部完成“三普”登记不可(bùkě)移动文物的复查(fùchá)任务,新发现(fāxiàn)不可移动文物7000余处。

新技术让“隐藏的(de)历史”走入视野——利用无人机航拍,快速覆盖广阔的调查区域,获取文物高清完整影像,且有效解决了遗址位置偏僻、不易到达等难题,譬如近日在沙河市新城镇新章村发现古代道路,成为研究滏口陉走向的重要实物(shíwù)资料;之前(zhīqián)登记的文物坐标只有一个中心点,现在使用(shǐyòng)新设备,结合卫星地图绘制位置图、平面图(píngmiàntú),实现了厘米级精确定位;使用北斗定位仪智能手持终端,一部(yībù)设备同时实现普查软件(ruǎnjiàn)信息填报与文物坐标精准采集(cǎijí)……在专业技术设备等护航下,河北省文物普查顺利推进,为建立不可移动文物资源大数据库(shùjùkù)夯实了基础。

1月22日,无人机拍摄的正定古城夜景。 河北(héběi)日报记者 耿 辉摄(huīshè)

构建(gòujiàn)文物资源共享新生态

主持人:古老(gǔlǎo)与现代不(bù)矛盾,文物同生活不隔阂。“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”——很多游客走入正定古城,都有一种(yīzhǒng)穿越之感。对于这座被誉为“古建艺术宝库”的古城,如何在保护中赓续和彰显其(qí)历史文脉?有哪些古建修缮经验可资借鉴?

刘忠伟:登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁——正定的灵魂在(zài)古城,古城的核心在历史文化,历史文化的载体在文物(wénwù)古建。我们恪守古建保护修缮原则,推动其与(yǔ)当下共融、与未来握手。

比如古城墙。修复南门系统,并对西门、北门和部分城墙实施现状整修加固。坚持“原真性、完整性”,尽量保持原貌。修缮时,特别注重将保护与展示利用相结合——曾报请当地文物部门(wénwùbùmén)对南城门瓮城城台遗址进行(jìnxíng)考古发掘,并结合发掘成果建成正定城墙博物馆。隆兴寺、广(guǎng)惠寺华塔、天宁寺(tiānníngsì)凌霄塔……这些(zhèxiē)保护成果均实现预期效果。

河北的文物古建(gǔjiàn)类型丰富(fēngfù),那些历史文化名城名镇和传统村落,也都和文物古建密切相关。近年,河北古建人(rén)足迹遍布各地——宣化古城(gǔchéng)、怀来鸡鸣驿城、蔚县古建筑群等文物建筑的保护设计和施工;河北明长城(chángchéng)和早期长城及大运河文物资源调查(diàochá);山海关长城、金山岭长城、承德避暑山庄及周围寺庙部分建筑、清西陵等保护设计和施工项目……古建筑通过修缮保护,逐渐融入现代生活,滋养人心和民生。

主持人:与古城不同,大遗址多在田间山野(shānyě)。燕赵大地上,许多(xǔduō)考古现场就是大遗址保护(bǎohù)现场,也是考古遗址公园所在地。在加大考古力度、推动大遗址保护发展方面,河北有哪些有效探索?

张文瑞(zhāngwénruì):元中都、泥河湾、赵王城、邺城、中山(zhōngshān)古城、燕下都、定窑——目前,河北入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的七处大遗址,已全部(quánbù)实现挂牌或立项。这并非一劳永逸,而是要加大(jiādà)考古力度(lìdù),“边发掘、边研究、边建设、边展示”,持续推动考古研究和成果的有效展示和转化。

近年,河北投入大量资金和力量改善(gǎishàn)泥河湾遗址(yízhǐ)群周围环境和基础设施。河北省泥河湾研究中心揭牌(jiēpái)运行;在大田洼台地建起泥河湾遗址博物馆(bówùguǎn);新庙庄遗址等取得(qǔde)重大突破;通过“科技+文化”双轮驱动,构建起集研究、教育、体验于一体的多维展示平台……2024年8月21日,泥河湾科学(kēxué)发现100周年国际学术研讨会在泥河湾研究中心举办,中外专家学者代表齐聚“东方人类(rénlèi)的故乡”,泥河湾进一步享誉世界。

元中都遗址,是河北第一个正式挂牌的国家考古遗址公园。近年,先后实施一号殿址、皇城南门、宫城南门、宫城西城墙(chéngqiáng)南段和博物馆数字化等保护工程,完成整个(zhěnggè)园区展示基础设施提升(tíshēng)。目前,考古工作正在推进。如今,考古现场转化为(wèi)沉浸式文化课堂,以“探秘元中都 感悟多元一体”为主题开发(kāifā)了(le)10门研学课程,为讲好中华民族多元一体故事提供了“河北样本”。

1月22日,无人机拍摄的正定古城夜景。 河北(héběi)日报记者 耿 辉摄(huīshè)

构建(gòujiàn)文物资源共享新生态

主持人:古老(gǔlǎo)与现代不(bù)矛盾,文物同生活不隔阂。“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”——很多游客走入正定古城,都有一种(yīzhǒng)穿越之感。对于这座被誉为“古建艺术宝库”的古城,如何在保护中赓续和彰显其(qí)历史文脉?有哪些古建修缮经验可资借鉴?

刘忠伟:登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁——正定的灵魂在(zài)古城,古城的核心在历史文化,历史文化的载体在文物(wénwù)古建。我们恪守古建保护修缮原则,推动其与(yǔ)当下共融、与未来握手。

比如古城墙。修复南门系统,并对西门、北门和部分城墙实施现状整修加固。坚持“原真性、完整性”,尽量保持原貌。修缮时,特别注重将保护与展示利用相结合——曾报请当地文物部门(wénwùbùmén)对南城门瓮城城台遗址进行(jìnxíng)考古发掘,并结合发掘成果建成正定城墙博物馆。隆兴寺、广(guǎng)惠寺华塔、天宁寺(tiānníngsì)凌霄塔……这些(zhèxiē)保护成果均实现预期效果。

河北的文物古建(gǔjiàn)类型丰富(fēngfù),那些历史文化名城名镇和传统村落,也都和文物古建密切相关。近年,河北古建人(rén)足迹遍布各地——宣化古城(gǔchéng)、怀来鸡鸣驿城、蔚县古建筑群等文物建筑的保护设计和施工;河北明长城(chángchéng)和早期长城及大运河文物资源调查(diàochá);山海关长城、金山岭长城、承德避暑山庄及周围寺庙部分建筑、清西陵等保护设计和施工项目……古建筑通过修缮保护,逐渐融入现代生活,滋养人心和民生。

主持人:与古城不同,大遗址多在田间山野(shānyě)。燕赵大地上,许多(xǔduō)考古现场就是大遗址保护(bǎohù)现场,也是考古遗址公园所在地。在加大考古力度、推动大遗址保护发展方面,河北有哪些有效探索?

张文瑞(zhāngwénruì):元中都、泥河湾、赵王城、邺城、中山(zhōngshān)古城、燕下都、定窑——目前,河北入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的七处大遗址,已全部(quánbù)实现挂牌或立项。这并非一劳永逸,而是要加大(jiādà)考古力度(lìdù),“边发掘、边研究、边建设、边展示”,持续推动考古研究和成果的有效展示和转化。

近年,河北投入大量资金和力量改善(gǎishàn)泥河湾遗址(yízhǐ)群周围环境和基础设施。河北省泥河湾研究中心揭牌(jiēpái)运行;在大田洼台地建起泥河湾遗址博物馆(bówùguǎn);新庙庄遗址等取得(qǔde)重大突破;通过“科技+文化”双轮驱动,构建起集研究、教育、体验于一体的多维展示平台……2024年8月21日,泥河湾科学(kēxué)发现100周年国际学术研讨会在泥河湾研究中心举办,中外专家学者代表齐聚“东方人类(rénlèi)的故乡”,泥河湾进一步享誉世界。

元中都遗址,是河北第一个正式挂牌的国家考古遗址公园。近年,先后实施一号殿址、皇城南门、宫城南门、宫城西城墙(chéngqiáng)南段和博物馆数字化等保护工程,完成整个(zhěnggè)园区展示基础设施提升(tíshēng)。目前,考古工作正在推进。如今,考古现场转化为(wèi)沉浸式文化课堂,以“探秘元中都 感悟多元一体”为主题开发(kāifā)了(le)10门研学课程,为讲好中华民族多元一体故事提供了“河北样本”。

2月28日,秦皇岛市山海关老龙头景区。 河北日报记者(jìzhě) 赵 杰摄(jiéshè)

主持人:战国车马生动呈现、考古现场搬进文博课堂、馆藏(guǎncáng)书画被数字化生成动感场景……从太行山麓到渤海(bóhǎi)之滨,燕赵大地上的博物馆持续打响知名度(zhīmíngdù)。那么,河北文博“破圈”密码是什么?

姚飞:一组数据反映变化——至2024年底,河北(héběi)省备案博物馆(guǎn)总数达382家,较2023年底新增86家,博物馆数量实现跨越式增长。近年,河北不断培育“十佳博物馆”,启动“中小博物馆数字助力繁星计划”,推动中小馆从(cóng)“小而美”迈向“精而强”,全省构建起完备的博物馆体系(tǐxì)。

激活馆藏资源,让文物走向广阔天地(guǎngkuòtiāndì)。河北的博物馆在革新展陈方式、加强公众参与等方面不断(bùduàn)加大力度,进社区、进校园、沉浸式巡展等模式让博物馆成为(chéngwéi)“第二课堂”。2024年,全省博物馆新增展览839个(gè),其中原创主题展览431个,占比达51%。

借助区位优势,促进京津冀(jīngjīnjì)文化交流。今年春节假期,全省博物馆(bówùguǎn)接待观众381.5万人次,较2024年同期(tóngqī)增加29%,其中(qízhōng)省外游客占比超三成。不久前的“国际博物馆日”河北主会场活动期间,京津冀三地联合推出“京津冀博物馆教育工作成果展(chéngguǒzhǎn)”等活动,书写着京津冀文旅协同新篇章。

从(cóng)“静态陈列”到“活态体验”,从“单向输出”到“双向奔赴(bēnfù)”,从“单打独斗”到“协同共赢”……河北文博的“破圈”密码(mìmǎ),正在于以百姓需求为导向的创新实践。

主持人:让历史活起来,让资源流动起来,让红色(hóngsè)(hóngsè)基因传承下去——河北是革命文物资源大省,近年在推进革命文物保护、激发红色资源动能方面,有哪些新举措(xīnjǔcuò)、新成效?

孙晶昌(sūnjīngchāng):河北的(de)革命文物类型多、价值高、影响大。近年,持续加强保护利用(lìyòng)和(hé)传承发展,相继完成(wánchéng)中共晋冀鲁豫中央局和军区旧址(jiùzhǐ)、育德中学旧址等20余处革命旧址的保护修缮。组织(zǔzhī)实施河北博物院馆藏纸质革命文物保护修复(xiūfù)项目、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护项目等,文物监测和调控设施得到提升……河北还与山东、山西、河南、江苏等省份成立革命文物保护利用片区联盟。2024年3月,北京、河北联手打造的“进京赶考之路”文物主题游径全线贯通。一年多来,两地持续合作(hézuò),全面强化(qiánghuà)沿线点位文物保护利用,持续发挥革命旧址和纪念设施的教育功能。今年4月,“进京赶考之路”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径十佳案例。

新措施助推各地红色资源活化利用。西柏坡纪念馆组织开展主题宣教活动,策划推出《新中国从这里走来》等(děng)精品展,先后走进石家庄市四十二中、无极县实验中学等学校开展研学活动。李大钊(dàzhāo)纪念馆打响(dǎxiǎng)“大钊故乡党旗(dǎngqí)红”文化品牌,持续接待全国各地研学游团队。中国人民抗日军政大学陈列馆把革命文物和思政课相结合,开发出“旧址(jiùzhǐ)村里上党课”等课程,设计出“自力更生之旅(zhīlǚ)”等红色精品线路……文物资源成为(chéngwéi)红色引擎,为发展提供蓬勃的精神动力。

在(zài)文化和自然遗产日来临之际展望,“河北经验”揭示出文物活化的深层逻辑——以(yǐ)法治筑牢根基、以科技深化研究、以生活再塑价值、与时代同频共振(gòngzhèn)。当文物工作从馆藏走向生活,当千年遗产与现代科技深度交融,那些(nàxiē)承载文明密码的文化遗产,将在时代浪潮中绽放新光彩,点亮浩瀚(hàohàn)星空,书写精彩的河北答卷。

关注河北新闻网,了解河北最新(zuìxīn)新闻。

2月28日,秦皇岛市山海关老龙头景区。 河北日报记者(jìzhě) 赵 杰摄(jiéshè)

主持人:战国车马生动呈现、考古现场搬进文博课堂、馆藏(guǎncáng)书画被数字化生成动感场景……从太行山麓到渤海(bóhǎi)之滨,燕赵大地上的博物馆持续打响知名度(zhīmíngdù)。那么,河北文博“破圈”密码是什么?

姚飞:一组数据反映变化——至2024年底,河北(héběi)省备案博物馆(guǎn)总数达382家,较2023年底新增86家,博物馆数量实现跨越式增长。近年,河北不断培育“十佳博物馆”,启动“中小博物馆数字助力繁星计划”,推动中小馆从(cóng)“小而美”迈向“精而强”,全省构建起完备的博物馆体系(tǐxì)。

激活馆藏资源,让文物走向广阔天地(guǎngkuòtiāndì)。河北的博物馆在革新展陈方式、加强公众参与等方面不断(bùduàn)加大力度,进社区、进校园、沉浸式巡展等模式让博物馆成为(chéngwéi)“第二课堂”。2024年,全省博物馆新增展览839个(gè),其中原创主题展览431个,占比达51%。

借助区位优势,促进京津冀(jīngjīnjì)文化交流。今年春节假期,全省博物馆(bówùguǎn)接待观众381.5万人次,较2024年同期(tóngqī)增加29%,其中(qízhōng)省外游客占比超三成。不久前的“国际博物馆日”河北主会场活动期间,京津冀三地联合推出“京津冀博物馆教育工作成果展(chéngguǒzhǎn)”等活动,书写着京津冀文旅协同新篇章。

从(cóng)“静态陈列”到“活态体验”,从“单向输出”到“双向奔赴(bēnfù)”,从“单打独斗”到“协同共赢”……河北文博的“破圈”密码(mìmǎ),正在于以百姓需求为导向的创新实践。

主持人:让历史活起来,让资源流动起来,让红色(hóngsè)(hóngsè)基因传承下去——河北是革命文物资源大省,近年在推进革命文物保护、激发红色资源动能方面,有哪些新举措(xīnjǔcuò)、新成效?

孙晶昌(sūnjīngchāng):河北的(de)革命文物类型多、价值高、影响大。近年,持续加强保护利用(lìyòng)和(hé)传承发展,相继完成(wánchéng)中共晋冀鲁豫中央局和军区旧址(jiùzhǐ)、育德中学旧址等20余处革命旧址的保护修缮。组织(zǔzhī)实施河北博物院馆藏纸质革命文物保护修复(xiūfù)项目、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护项目等,文物监测和调控设施得到提升……河北还与山东、山西、河南、江苏等省份成立革命文物保护利用片区联盟。2024年3月,北京、河北联手打造的“进京赶考之路”文物主题游径全线贯通。一年多来,两地持续合作(hézuò),全面强化(qiánghuà)沿线点位文物保护利用,持续发挥革命旧址和纪念设施的教育功能。今年4月,“进京赶考之路”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径十佳案例。

新措施助推各地红色资源活化利用。西柏坡纪念馆组织开展主题宣教活动,策划推出《新中国从这里走来》等(děng)精品展,先后走进石家庄市四十二中、无极县实验中学等学校开展研学活动。李大钊(dàzhāo)纪念馆打响(dǎxiǎng)“大钊故乡党旗(dǎngqí)红”文化品牌,持续接待全国各地研学游团队。中国人民抗日军政大学陈列馆把革命文物和思政课相结合,开发出“旧址(jiùzhǐ)村里上党课”等课程,设计出“自力更生之旅(zhīlǚ)”等红色精品线路……文物资源成为(chéngwéi)红色引擎,为发展提供蓬勃的精神动力。

在(zài)文化和自然遗产日来临之际展望,“河北经验”揭示出文物活化的深层逻辑——以(yǐ)法治筑牢根基、以科技深化研究、以生活再塑价值、与时代同频共振(gòngzhèn)。当文物工作从馆藏走向生活,当千年遗产与现代科技深度交融,那些(nàxiē)承载文明密码的文化遗产,将在时代浪潮中绽放新光彩,点亮浩瀚(hàohàn)星空,书写精彩的河北答卷。

关注河北新闻网,了解河北最新(zuìxīn)新闻。

5月(yuè)16日,井陉县“四普”调查队员对天长镇(zhèn)城隍庙内的古戏楼进行测量登记。 河北日报记者 龚正龙摄

为(wèi)河北文物保护传承利用筑基

主持人:文物,讲述动人故事,记录时代信息,承载(chéngzài)灿烂文明。长城和大运河,是燕赵大地上两条最著名的(de)(de)线性文化遗产。作为中(zhōng)华文明的标志性文化符号,其所(qísuǒ)蕴含的开拓、坚韧与融合精神,已深深融入燕赵儿女血脉基因中。近来,河北省创新实施了哪些重要举措推动长城和大运河文化遗产保护传承利用?

刘忠伟:河北是国内长城资源保存最完整区段之一。大运河(dàyùnhé)河北段是中国大运河颇具北方特色的文化(wénhuà)瑰宝(guībǎo)。保护(bǎohù)(bǎohù)是传承利用的基础。河北高起点(gāoqǐdiǎn)规划、高标准(biāozhǔn)建设,不断完善政策法规,持续推动文化遗产保护传承利用工作。比如,率先在全国对长城国家文化公园建设保护工作立法,制定出台《河北省长城保护条例(tiáolì)》《长城河北段周边风貌控制导则》等一系列政策法规和(hé)标准指南。还相继(xiāngjì)出台《河北省大运河文化遗产保护利用条例》、制定实施《河北省大运河文化保护传承利用实施规划》等,构建起“1+6+1”省级规划体系。长城和大运河的保护利用工作不断取得新成效,河北在完善政策法规的同时,还推动形成协同共抓的系统性保护机制。

孙晶昌:坚持“保护(bǎohù)第一”,抓好长城重点段(duàn)落保护修缮(xiūshàn),实施山海关、金山岭等30余项长城保护修缮工程;加大社会参与(cānyù)力度(lìdù),实施潘家口段长城保护项目,推动长城保护由抢救性向预防性转变;京津冀三地文物局签订《全面加强京津冀长城协同保护利用的(de)联合协定》……大运河(dàyùnhé)河北段沿线遗产丰富,河北不断争取文物保护资金,支持东光县连镇谢家坝、景县华家口险工段保护修缮工程,还持续推动大运河调查,进一步(jìnyíbù)明晰永济渠相关遗迹及故道的分布情况……2023年1月,京津冀三省市人大常委会关于京津冀协同推进(tuījìn)大运河文化保护传承利用的决定正式实施。统筹谋划、上下联动(liándòng),长城和大运河展现出蓬勃生机。

主持人:建章立制,体现在规章举措的(de)完善,也要注入具体探索实践(shíjiàn)。备受瞩目(bèishòuzhǔmù)的雄安考古,被赋予非凡的历史意义。为了留住“根”和“魂”,雄安考古创建了哪些考古新模式?

张文瑞:一个新城要立得住,必须传承好历史文脉。雄安,生长(shēngzhǎng)在深厚文化(wénhuà)积淀之上,多元文化在此碰撞(pèngzhuàng)交汇、融合共生。雄安考古有着独特的历史分量。

规范制度,坚持(jiānchí)考古(kǎogǔ)先行(xiānxíng)。通过全域考古调查,摸清了文物遗存家底。目前,已确认8座传承脉络清晰的(de)古城遗址,并先后开展南阳遗址、鄚州城和古州城遗址等考古勘探和发掘工作。服务大局,开创(kāichuàng)“先考古、后出让”的考古前置模式——改变以单个建设项目、局部(júbù)地块开展考古工作的方式,统筹推进文物保护和项目建设,增强文物保护的整体性,创下“建设中保护”的新模式。

如今,揭示(jiēshì)出一幅历史画卷——发现以南阳遗址、晾马台遗址为核心的“大南阳”遗址聚落群,自龙山(lóngshān)时代延续至宋金时期(shíqī),是雄安历史文化的重要组成部分(zǔchéngbùfèn)。目前,雄安已将考古遗址公园纳入规划。一系列举措创新,让推开“考古之窗”领略“未来之城”不再是梦想。

5月(yuè)16日,井陉县“四普”调查队员对天长镇(zhèn)城隍庙内的古戏楼进行测量登记。 河北日报记者 龚正龙摄

为(wèi)河北文物保护传承利用筑基

主持人:文物,讲述动人故事,记录时代信息,承载(chéngzài)灿烂文明。长城和大运河,是燕赵大地上两条最著名的(de)(de)线性文化遗产。作为中(zhōng)华文明的标志性文化符号,其所(qísuǒ)蕴含的开拓、坚韧与融合精神,已深深融入燕赵儿女血脉基因中。近来,河北省创新实施了哪些重要举措推动长城和大运河文化遗产保护传承利用?

刘忠伟:河北是国内长城资源保存最完整区段之一。大运河(dàyùnhé)河北段是中国大运河颇具北方特色的文化(wénhuà)瑰宝(guībǎo)。保护(bǎohù)(bǎohù)是传承利用的基础。河北高起点(gāoqǐdiǎn)规划、高标准(biāozhǔn)建设,不断完善政策法规,持续推动文化遗产保护传承利用工作。比如,率先在全国对长城国家文化公园建设保护工作立法,制定出台《河北省长城保护条例(tiáolì)》《长城河北段周边风貌控制导则》等一系列政策法规和(hé)标准指南。还相继(xiāngjì)出台《河北省大运河文化遗产保护利用条例》、制定实施《河北省大运河文化保护传承利用实施规划》等,构建起“1+6+1”省级规划体系。长城和大运河的保护利用工作不断取得新成效,河北在完善政策法规的同时,还推动形成协同共抓的系统性保护机制。

孙晶昌:坚持“保护(bǎohù)第一”,抓好长城重点段(duàn)落保护修缮(xiūshàn),实施山海关、金山岭等30余项长城保护修缮工程;加大社会参与(cānyù)力度(lìdù),实施潘家口段长城保护项目,推动长城保护由抢救性向预防性转变;京津冀三地文物局签订《全面加强京津冀长城协同保护利用的(de)联合协定》……大运河(dàyùnhé)河北段沿线遗产丰富,河北不断争取文物保护资金,支持东光县连镇谢家坝、景县华家口险工段保护修缮工程,还持续推动大运河调查,进一步(jìnyíbù)明晰永济渠相关遗迹及故道的分布情况……2023年1月,京津冀三省市人大常委会关于京津冀协同推进(tuījìn)大运河文化保护传承利用的决定正式实施。统筹谋划、上下联动(liándòng),长城和大运河展现出蓬勃生机。

主持人:建章立制,体现在规章举措的(de)完善,也要注入具体探索实践(shíjiàn)。备受瞩目(bèishòuzhǔmù)的雄安考古,被赋予非凡的历史意义。为了留住“根”和“魂”,雄安考古创建了哪些考古新模式?

张文瑞:一个新城要立得住,必须传承好历史文脉。雄安,生长(shēngzhǎng)在深厚文化(wénhuà)积淀之上,多元文化在此碰撞(pèngzhuàng)交汇、融合共生。雄安考古有着独特的历史分量。

规范制度,坚持(jiānchí)考古(kǎogǔ)先行(xiānxíng)。通过全域考古调查,摸清了文物遗存家底。目前,已确认8座传承脉络清晰的(de)古城遗址,并先后开展南阳遗址、鄚州城和古州城遗址等考古勘探和发掘工作。服务大局,开创(kāichuàng)“先考古、后出让”的考古前置模式——改变以单个建设项目、局部(júbù)地块开展考古工作的方式,统筹推进文物保护和项目建设,增强文物保护的整体性,创下“建设中保护”的新模式。

如今,揭示(jiēshì)出一幅历史画卷——发现以南阳遗址、晾马台遗址为核心的“大南阳”遗址聚落群,自龙山(lóngshān)时代延续至宋金时期(shíqī),是雄安历史文化的重要组成部分(zǔchéngbùfèn)。目前,雄安已将考古遗址公园纳入规划。一系列举措创新,让推开“考古之窗”领略“未来之城”不再是梦想。

4月1日,行唐县(xíngtángxiàn)博物馆考古厅(tīng)陈列着故郡遗址出土的铜敦。 河北日报记者 龚正龙摄

不断拓展河北考古深度与调查广度(guǎngdù)

主持人:通过检测一抹灰烬,千年前的纺织工艺就(jiù)显露真容;通过人工智能技术拼对复原,分散在不同祭祀坑的青铜器复归(fùguī)完整……科技赋能正推动考古走出象牙塔。河北在这些领域取得了哪些(něixiē)新成果?

张文瑞:科技手段让考古更(gèng)扎实,让信息更鲜活。当下云计算(jìsuàn)、人工智能等技术被广泛应用,考古发掘逐渐能更精确地揭示遗存(yícún)面貌和特征,更广泛地提取(tíqǔ)遗存信息。比如,蔚县下马(xiàmǎ)碑遗址(yízhǐ)考古研究中,与国内外科研部门合作,12平方米的研究耗时近10年,最终研究表明下马碑遗址将东亚早期人类使用(shǐyòng)颜料的历史提早到距今4万年前。这种国际化、跨学科协作,显示了中国考古学发展的新理念、新趋势。

再比如,行唐故郡(gùjùn)遗址发掘中,通过(tōngguò)精细化(jīngxìhuà)实验室考古,揭开东周“车马”豪华阵容;激光雷达无人机、三维定位测量仪器等,帮助考古工作者全面掌握雄安新区文物遗存(yícún)分布情况,为文化遗产保护勾勒出空间框架……如今,阳原新庙庄遗址、宣化郑家沟遗址、蔚县(yùxiàn)李家庄(lǐjiāzhuāng)古家疃墓葬等依托科技手段不断取得(qǔde)新突破。未来,河北考古将进一步加大科技考古力度,充分运用生物学、物理学等学科的最新技术分析古代遗存,推动在考古发掘、资料整理、价值阐释等方面形成(xíngchéng)多学科交叉的研究范式。

主持人:科技赋能(fùnéng),让考古(kǎogǔ)手段更多元、提取信息更精微。请谈谈在河北省第四次全国文物普查(简称“四普(sìpǔ)”)中运用了哪些新技术来摸清“文物家底”?

孙晶昌:燕赵大地南北跨度大、地貌(dìmào)类型复杂。为了提高普查效率和质量,我们不断创新方式方法,充分发挥科技力量,增强精确度,真正做到不遗漏。组建了246支(zhī)调查队伍,深入山野(shānyě),充分利用无人机、北斗定位仪智能手持终端等新技术设备,全方位数据采集,精确记录信息。目前,已全部完成“三普”登记不可(bùkě)移动文物的复查(fùchá)任务,新发现(fāxiàn)不可移动文物7000余处。

新技术让“隐藏的(de)历史”走入视野——利用无人机航拍,快速覆盖广阔的调查区域,获取文物高清完整影像,且有效解决了遗址位置偏僻、不易到达等难题,譬如近日在沙河市新城镇新章村发现古代道路,成为研究滏口陉走向的重要实物(shíwù)资料;之前(zhīqián)登记的文物坐标只有一个中心点,现在使用(shǐyòng)新设备,结合卫星地图绘制位置图、平面图(píngmiàntú),实现了厘米级精确定位;使用北斗定位仪智能手持终端,一部(yībù)设备同时实现普查软件(ruǎnjiàn)信息填报与文物坐标精准采集(cǎijí)……在专业技术设备等护航下,河北省文物普查顺利推进,为建立不可移动文物资源大数据库(shùjùkù)夯实了基础。

4月1日,行唐县(xíngtángxiàn)博物馆考古厅(tīng)陈列着故郡遗址出土的铜敦。 河北日报记者 龚正龙摄

不断拓展河北考古深度与调查广度(guǎngdù)

主持人:通过检测一抹灰烬,千年前的纺织工艺就(jiù)显露真容;通过人工智能技术拼对复原,分散在不同祭祀坑的青铜器复归(fùguī)完整……科技赋能正推动考古走出象牙塔。河北在这些领域取得了哪些(něixiē)新成果?

张文瑞:科技手段让考古更(gèng)扎实,让信息更鲜活。当下云计算(jìsuàn)、人工智能等技术被广泛应用,考古发掘逐渐能更精确地揭示遗存(yícún)面貌和特征,更广泛地提取(tíqǔ)遗存信息。比如,蔚县下马(xiàmǎ)碑遗址(yízhǐ)考古研究中,与国内外科研部门合作,12平方米的研究耗时近10年,最终研究表明下马碑遗址将东亚早期人类使用(shǐyòng)颜料的历史提早到距今4万年前。这种国际化、跨学科协作,显示了中国考古学发展的新理念、新趋势。

再比如,行唐故郡(gùjùn)遗址发掘中,通过(tōngguò)精细化(jīngxìhuà)实验室考古,揭开东周“车马”豪华阵容;激光雷达无人机、三维定位测量仪器等,帮助考古工作者全面掌握雄安新区文物遗存(yícún)分布情况,为文化遗产保护勾勒出空间框架……如今,阳原新庙庄遗址、宣化郑家沟遗址、蔚县(yùxiàn)李家庄(lǐjiāzhuāng)古家疃墓葬等依托科技手段不断取得(qǔde)新突破。未来,河北考古将进一步加大科技考古力度,充分运用生物学、物理学等学科的最新技术分析古代遗存,推动在考古发掘、资料整理、价值阐释等方面形成(xíngchéng)多学科交叉的研究范式。

主持人:科技赋能(fùnéng),让考古(kǎogǔ)手段更多元、提取信息更精微。请谈谈在河北省第四次全国文物普查(简称“四普(sìpǔ)”)中运用了哪些新技术来摸清“文物家底”?

孙晶昌:燕赵大地南北跨度大、地貌(dìmào)类型复杂。为了提高普查效率和质量,我们不断创新方式方法,充分发挥科技力量,增强精确度,真正做到不遗漏。组建了246支(zhī)调查队伍,深入山野(shānyě),充分利用无人机、北斗定位仪智能手持终端等新技术设备,全方位数据采集,精确记录信息。目前,已全部完成“三普”登记不可(bùkě)移动文物的复查(fùchá)任务,新发现(fāxiàn)不可移动文物7000余处。

新技术让“隐藏的(de)历史”走入视野——利用无人机航拍,快速覆盖广阔的调查区域,获取文物高清完整影像,且有效解决了遗址位置偏僻、不易到达等难题,譬如近日在沙河市新城镇新章村发现古代道路,成为研究滏口陉走向的重要实物(shíwù)资料;之前(zhīqián)登记的文物坐标只有一个中心点,现在使用(shǐyòng)新设备,结合卫星地图绘制位置图、平面图(píngmiàntú),实现了厘米级精确定位;使用北斗定位仪智能手持终端,一部(yībù)设备同时实现普查软件(ruǎnjiàn)信息填报与文物坐标精准采集(cǎijí)……在专业技术设备等护航下,河北省文物普查顺利推进,为建立不可移动文物资源大数据库(shùjùkù)夯实了基础。

1月22日,无人机拍摄的正定古城夜景。 河北(héběi)日报记者 耿 辉摄(huīshè)

构建(gòujiàn)文物资源共享新生态

主持人:古老(gǔlǎo)与现代不(bù)矛盾,文物同生活不隔阂。“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”——很多游客走入正定古城,都有一种(yīzhǒng)穿越之感。对于这座被誉为“古建艺术宝库”的古城,如何在保护中赓续和彰显其(qí)历史文脉?有哪些古建修缮经验可资借鉴?

刘忠伟:登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁——正定的灵魂在(zài)古城,古城的核心在历史文化,历史文化的载体在文物(wénwù)古建。我们恪守古建保护修缮原则,推动其与(yǔ)当下共融、与未来握手。

比如古城墙。修复南门系统,并对西门、北门和部分城墙实施现状整修加固。坚持“原真性、完整性”,尽量保持原貌。修缮时,特别注重将保护与展示利用相结合——曾报请当地文物部门(wénwùbùmén)对南城门瓮城城台遗址进行(jìnxíng)考古发掘,并结合发掘成果建成正定城墙博物馆。隆兴寺、广(guǎng)惠寺华塔、天宁寺(tiānníngsì)凌霄塔……这些(zhèxiē)保护成果均实现预期效果。

河北的文物古建(gǔjiàn)类型丰富(fēngfù),那些历史文化名城名镇和传统村落,也都和文物古建密切相关。近年,河北古建人(rén)足迹遍布各地——宣化古城(gǔchéng)、怀来鸡鸣驿城、蔚县古建筑群等文物建筑的保护设计和施工;河北明长城(chángchéng)和早期长城及大运河文物资源调查(diàochá);山海关长城、金山岭长城、承德避暑山庄及周围寺庙部分建筑、清西陵等保护设计和施工项目……古建筑通过修缮保护,逐渐融入现代生活,滋养人心和民生。

主持人:与古城不同,大遗址多在田间山野(shānyě)。燕赵大地上,许多(xǔduō)考古现场就是大遗址保护(bǎohù)现场,也是考古遗址公园所在地。在加大考古力度、推动大遗址保护发展方面,河北有哪些有效探索?

张文瑞(zhāngwénruì):元中都、泥河湾、赵王城、邺城、中山(zhōngshān)古城、燕下都、定窑——目前,河北入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的七处大遗址,已全部(quánbù)实现挂牌或立项。这并非一劳永逸,而是要加大(jiādà)考古力度(lìdù),“边发掘、边研究、边建设、边展示”,持续推动考古研究和成果的有效展示和转化。

近年,河北投入大量资金和力量改善(gǎishàn)泥河湾遗址(yízhǐ)群周围环境和基础设施。河北省泥河湾研究中心揭牌(jiēpái)运行;在大田洼台地建起泥河湾遗址博物馆(bówùguǎn);新庙庄遗址等取得(qǔde)重大突破;通过“科技+文化”双轮驱动,构建起集研究、教育、体验于一体的多维展示平台……2024年8月21日,泥河湾科学(kēxué)发现100周年国际学术研讨会在泥河湾研究中心举办,中外专家学者代表齐聚“东方人类(rénlèi)的故乡”,泥河湾进一步享誉世界。

元中都遗址,是河北第一个正式挂牌的国家考古遗址公园。近年,先后实施一号殿址、皇城南门、宫城南门、宫城西城墙(chéngqiáng)南段和博物馆数字化等保护工程,完成整个(zhěnggè)园区展示基础设施提升(tíshēng)。目前,考古工作正在推进。如今,考古现场转化为(wèi)沉浸式文化课堂,以“探秘元中都 感悟多元一体”为主题开发(kāifā)了(le)10门研学课程,为讲好中华民族多元一体故事提供了“河北样本”。

1月22日,无人机拍摄的正定古城夜景。 河北(héběi)日报记者 耿 辉摄(huīshè)

构建(gòujiàn)文物资源共享新生态

主持人:古老(gǔlǎo)与现代不(bù)矛盾,文物同生活不隔阂。“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”——很多游客走入正定古城,都有一种(yīzhǒng)穿越之感。对于这座被誉为“古建艺术宝库”的古城,如何在保护中赓续和彰显其(qí)历史文脉?有哪些古建修缮经验可资借鉴?

刘忠伟:登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁——正定的灵魂在(zài)古城,古城的核心在历史文化,历史文化的载体在文物(wénwù)古建。我们恪守古建保护修缮原则,推动其与(yǔ)当下共融、与未来握手。

比如古城墙。修复南门系统,并对西门、北门和部分城墙实施现状整修加固。坚持“原真性、完整性”,尽量保持原貌。修缮时,特别注重将保护与展示利用相结合——曾报请当地文物部门(wénwùbùmén)对南城门瓮城城台遗址进行(jìnxíng)考古发掘,并结合发掘成果建成正定城墙博物馆。隆兴寺、广(guǎng)惠寺华塔、天宁寺(tiānníngsì)凌霄塔……这些(zhèxiē)保护成果均实现预期效果。

河北的文物古建(gǔjiàn)类型丰富(fēngfù),那些历史文化名城名镇和传统村落,也都和文物古建密切相关。近年,河北古建人(rén)足迹遍布各地——宣化古城(gǔchéng)、怀来鸡鸣驿城、蔚县古建筑群等文物建筑的保护设计和施工;河北明长城(chángchéng)和早期长城及大运河文物资源调查(diàochá);山海关长城、金山岭长城、承德避暑山庄及周围寺庙部分建筑、清西陵等保护设计和施工项目……古建筑通过修缮保护,逐渐融入现代生活,滋养人心和民生。

主持人:与古城不同,大遗址多在田间山野(shānyě)。燕赵大地上,许多(xǔduō)考古现场就是大遗址保护(bǎohù)现场,也是考古遗址公园所在地。在加大考古力度、推动大遗址保护发展方面,河北有哪些有效探索?

张文瑞(zhāngwénruì):元中都、泥河湾、赵王城、邺城、中山(zhōngshān)古城、燕下都、定窑——目前,河北入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的七处大遗址,已全部(quánbù)实现挂牌或立项。这并非一劳永逸,而是要加大(jiādà)考古力度(lìdù),“边发掘、边研究、边建设、边展示”,持续推动考古研究和成果的有效展示和转化。

近年,河北投入大量资金和力量改善(gǎishàn)泥河湾遗址(yízhǐ)群周围环境和基础设施。河北省泥河湾研究中心揭牌(jiēpái)运行;在大田洼台地建起泥河湾遗址博物馆(bówùguǎn);新庙庄遗址等取得(qǔde)重大突破;通过“科技+文化”双轮驱动,构建起集研究、教育、体验于一体的多维展示平台……2024年8月21日,泥河湾科学(kēxué)发现100周年国际学术研讨会在泥河湾研究中心举办,中外专家学者代表齐聚“东方人类(rénlèi)的故乡”,泥河湾进一步享誉世界。

元中都遗址,是河北第一个正式挂牌的国家考古遗址公园。近年,先后实施一号殿址、皇城南门、宫城南门、宫城西城墙(chéngqiáng)南段和博物馆数字化等保护工程,完成整个(zhěnggè)园区展示基础设施提升(tíshēng)。目前,考古工作正在推进。如今,考古现场转化为(wèi)沉浸式文化课堂,以“探秘元中都 感悟多元一体”为主题开发(kāifā)了(le)10门研学课程,为讲好中华民族多元一体故事提供了“河北样本”。

2月28日,秦皇岛市山海关老龙头景区。 河北日报记者(jìzhě) 赵 杰摄(jiéshè)

主持人:战国车马生动呈现、考古现场搬进文博课堂、馆藏(guǎncáng)书画被数字化生成动感场景……从太行山麓到渤海(bóhǎi)之滨,燕赵大地上的博物馆持续打响知名度(zhīmíngdù)。那么,河北文博“破圈”密码是什么?

姚飞:一组数据反映变化——至2024年底,河北(héběi)省备案博物馆(guǎn)总数达382家,较2023年底新增86家,博物馆数量实现跨越式增长。近年,河北不断培育“十佳博物馆”,启动“中小博物馆数字助力繁星计划”,推动中小馆从(cóng)“小而美”迈向“精而强”,全省构建起完备的博物馆体系(tǐxì)。

激活馆藏资源,让文物走向广阔天地(guǎngkuòtiāndì)。河北的博物馆在革新展陈方式、加强公众参与等方面不断(bùduàn)加大力度,进社区、进校园、沉浸式巡展等模式让博物馆成为(chéngwéi)“第二课堂”。2024年,全省博物馆新增展览839个(gè),其中原创主题展览431个,占比达51%。

借助区位优势,促进京津冀(jīngjīnjì)文化交流。今年春节假期,全省博物馆(bówùguǎn)接待观众381.5万人次,较2024年同期(tóngqī)增加29%,其中(qízhōng)省外游客占比超三成。不久前的“国际博物馆日”河北主会场活动期间,京津冀三地联合推出“京津冀博物馆教育工作成果展(chéngguǒzhǎn)”等活动,书写着京津冀文旅协同新篇章。

从(cóng)“静态陈列”到“活态体验”,从“单向输出”到“双向奔赴(bēnfù)”,从“单打独斗”到“协同共赢”……河北文博的“破圈”密码(mìmǎ),正在于以百姓需求为导向的创新实践。

主持人:让历史活起来,让资源流动起来,让红色(hóngsè)(hóngsè)基因传承下去——河北是革命文物资源大省,近年在推进革命文物保护、激发红色资源动能方面,有哪些新举措(xīnjǔcuò)、新成效?

孙晶昌(sūnjīngchāng):河北的(de)革命文物类型多、价值高、影响大。近年,持续加强保护利用(lìyòng)和(hé)传承发展,相继完成(wánchéng)中共晋冀鲁豫中央局和军区旧址(jiùzhǐ)、育德中学旧址等20余处革命旧址的保护修缮。组织(zǔzhī)实施河北博物院馆藏纸质革命文物保护修复(xiūfù)项目、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护项目等,文物监测和调控设施得到提升……河北还与山东、山西、河南、江苏等省份成立革命文物保护利用片区联盟。2024年3月,北京、河北联手打造的“进京赶考之路”文物主题游径全线贯通。一年多来,两地持续合作(hézuò),全面强化(qiánghuà)沿线点位文物保护利用,持续发挥革命旧址和纪念设施的教育功能。今年4月,“进京赶考之路”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径十佳案例。

新措施助推各地红色资源活化利用。西柏坡纪念馆组织开展主题宣教活动,策划推出《新中国从这里走来》等(děng)精品展,先后走进石家庄市四十二中、无极县实验中学等学校开展研学活动。李大钊(dàzhāo)纪念馆打响(dǎxiǎng)“大钊故乡党旗(dǎngqí)红”文化品牌,持续接待全国各地研学游团队。中国人民抗日军政大学陈列馆把革命文物和思政课相结合,开发出“旧址(jiùzhǐ)村里上党课”等课程,设计出“自力更生之旅(zhīlǚ)”等红色精品线路……文物资源成为(chéngwéi)红色引擎,为发展提供蓬勃的精神动力。

在(zài)文化和自然遗产日来临之际展望,“河北经验”揭示出文物活化的深层逻辑——以(yǐ)法治筑牢根基、以科技深化研究、以生活再塑价值、与时代同频共振(gòngzhèn)。当文物工作从馆藏走向生活,当千年遗产与现代科技深度交融,那些(nàxiē)承载文明密码的文化遗产,将在时代浪潮中绽放新光彩,点亮浩瀚(hàohàn)星空,书写精彩的河北答卷。

关注河北新闻网,了解河北最新(zuìxīn)新闻。

2月28日,秦皇岛市山海关老龙头景区。 河北日报记者(jìzhě) 赵 杰摄(jiéshè)

主持人:战国车马生动呈现、考古现场搬进文博课堂、馆藏(guǎncáng)书画被数字化生成动感场景……从太行山麓到渤海(bóhǎi)之滨,燕赵大地上的博物馆持续打响知名度(zhīmíngdù)。那么,河北文博“破圈”密码是什么?

姚飞:一组数据反映变化——至2024年底,河北(héběi)省备案博物馆(guǎn)总数达382家,较2023年底新增86家,博物馆数量实现跨越式增长。近年,河北不断培育“十佳博物馆”,启动“中小博物馆数字助力繁星计划”,推动中小馆从(cóng)“小而美”迈向“精而强”,全省构建起完备的博物馆体系(tǐxì)。

激活馆藏资源,让文物走向广阔天地(guǎngkuòtiāndì)。河北的博物馆在革新展陈方式、加强公众参与等方面不断(bùduàn)加大力度,进社区、进校园、沉浸式巡展等模式让博物馆成为(chéngwéi)“第二课堂”。2024年,全省博物馆新增展览839个(gè),其中原创主题展览431个,占比达51%。

借助区位优势,促进京津冀(jīngjīnjì)文化交流。今年春节假期,全省博物馆(bówùguǎn)接待观众381.5万人次,较2024年同期(tóngqī)增加29%,其中(qízhōng)省外游客占比超三成。不久前的“国际博物馆日”河北主会场活动期间,京津冀三地联合推出“京津冀博物馆教育工作成果展(chéngguǒzhǎn)”等活动,书写着京津冀文旅协同新篇章。

从(cóng)“静态陈列”到“活态体验”,从“单向输出”到“双向奔赴(bēnfù)”,从“单打独斗”到“协同共赢”……河北文博的“破圈”密码(mìmǎ),正在于以百姓需求为导向的创新实践。

主持人:让历史活起来,让资源流动起来,让红色(hóngsè)(hóngsè)基因传承下去——河北是革命文物资源大省,近年在推进革命文物保护、激发红色资源动能方面,有哪些新举措(xīnjǔcuò)、新成效?

孙晶昌(sūnjīngchāng):河北的(de)革命文物类型多、价值高、影响大。近年,持续加强保护利用(lìyòng)和(hé)传承发展,相继完成(wánchéng)中共晋冀鲁豫中央局和军区旧址(jiùzhǐ)、育德中学旧址等20余处革命旧址的保护修缮。组织(zǔzhī)实施河北博物院馆藏纸质革命文物保护修复(xiūfù)项目、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护项目等,文物监测和调控设施得到提升……河北还与山东、山西、河南、江苏等省份成立革命文物保护利用片区联盟。2024年3月,北京、河北联手打造的“进京赶考之路”文物主题游径全线贯通。一年多来,两地持续合作(hézuò),全面强化(qiánghuà)沿线点位文物保护利用,持续发挥革命旧址和纪念设施的教育功能。今年4月,“进京赶考之路”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径十佳案例。

新措施助推各地红色资源活化利用。西柏坡纪念馆组织开展主题宣教活动,策划推出《新中国从这里走来》等(děng)精品展,先后走进石家庄市四十二中、无极县实验中学等学校开展研学活动。李大钊(dàzhāo)纪念馆打响(dǎxiǎng)“大钊故乡党旗(dǎngqí)红”文化品牌,持续接待全国各地研学游团队。中国人民抗日军政大学陈列馆把革命文物和思政课相结合,开发出“旧址(jiùzhǐ)村里上党课”等课程,设计出“自力更生之旅(zhīlǚ)”等红色精品线路……文物资源成为(chéngwéi)红色引擎,为发展提供蓬勃的精神动力。

在(zài)文化和自然遗产日来临之际展望,“河北经验”揭示出文物活化的深层逻辑——以(yǐ)法治筑牢根基、以科技深化研究、以生活再塑价值、与时代同频共振(gòngzhèn)。当文物工作从馆藏走向生活,当千年遗产与现代科技深度交融,那些(nàxiē)承载文明密码的文化遗产,将在时代浪潮中绽放新光彩,点亮浩瀚(hàohàn)星空,书写精彩的河北答卷。

关注河北新闻网,了解河北最新(zuìxīn)新闻。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: